| |

Einführung

Spätestens Ende Februar

dürfte es den gut informierten Menschen in Deutschland klar

geworden sein, dass COVID-19 keine Krankheit ist, die

Deutschland nicht betrifft. Bereits seit dem 28. Januar wurden

die ersten

Fälle aus Bayern gemeldet. Diese wurden jedoch von

verantwortlicher Seite nicht als Weckruf verstanden, sondern als

leicht einzudämmende Einzelfälle gehandhabt, da sie sich auf

einen Autozuliefererbetrieb beschränkten. Dieses Muster wird

sich wie ein roter Faden durch die Bekämpfung der Krankheit

ziehen, wie hier gezeigt werden wird.

Es hätte vieles einfacher

gemacht, hätte das Bundesgesundheitsministerium damals bereits

gehandelt. Es rächte sich, dass dies nicht als Anlass verstanden

wurde, ausreichend Schutzausrüstung - zumindest für das

medizinische Personal - anzuschaffen. Stattdessen wurde die

Gefahr von Gesundheitsminister Jens SPAHN heruntergespielt.

Es dauerte bis zum

Massenausbruch im Landkreis Heinsberg aufgrund einer

Karnevalsveranstaltung, dass der Ernst der Lage - langsam

- erkennbar wurde. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht

tägliche Situationsberichte.

Online archiviert und damit für jedermann abrufbar sind

diese erst ab dem 4. März 2020. Damals gab es 262 erfasste

Infektionsfälle in Deutschland, 113 Fälle werden dem Ausbruch im

nordrhein-westfälischen Landkreis Heinsberg

zugeordnet.

Als Risikogebiete galten

damals neben China, nur Teile von Iran und Italien. Österreich fehlt.

Mittlerweile ist deutlich geworden, dass ein Großteil der nach

Deutschland eingeschleppten Fälle ihren Ausgangspunkt außerhalb

der vom RKI genannten Risikogebiete hatten. Insbesondere

Baden-Württemberg und Bayern waren von infizierten

Urlaubsrückkehrern aus Österreich und Südtirol betroffen. Erst

am 11. März wird in Frankreich die Region Grand Est, die u.a.

das an Baden-Württemberg grenzende Elsass umfasst, zum

Risikogebiet erklärt. Erst am 13. März kommt das österreichische

Bundesland Tirol (mit dem Hotspot Ischgl) als Risikogebiet hinzu. Am 15. März beschließt

die Bundesregierung Grenzschließungen u.a. zu Frankreich,

Österreich und die Schweiz.

Für Baden-Württemberg sind die

Lageberichte erst ab dem 6. April beim Landesgesundheitsamt

online archiviert. Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits in

allen 44 Kreisen über 20.000 COVID-19-Fälle und 427 Todesfälle.

Eine eigenständige Bewertung der Lage für Baden-Württemberg wird

nicht vorgenommen, sondern nur die Bewertung des RKI für

Deutschland wiedergegeben. In Baden-Württemberg stiegen die

Infektionsfälle seit dem 3. März dramatisch an, nachdem der

erste Fall am 25. Februar im Landkreis Göppingen erfasst wurde.

Am 3. März wurden vom Landesgesundheitsamt (LGA) erst 37 Fälle

für Baden-Württemberg gemeldet. Am 13. März, dem Tag als das RKI

Tirol zum Risikogebiet erklärte, waren es bereits 569 gemeldete

Fälle.

Ähnlich rasant war der Verlauf in Bayern. Dort gab es am

24. Februar 14 gemeldete Fälle bei einem Autozulieferer, am 13. März waren

es gemäß RKI 558 Fälle. Für Baden-Württemberg meldete das RKI

zum gleichen Zeitpunkt nur 454 Fälle, also 115 Fälle weniger als das LGA.

Hier zeigt sich bereits das erste große Problem der

Pandemiebekämpfung: Durch den Meldeverzug vom

Kreisgesundheitsamt (KGA) über das Landesgesundheitsamt zum

Robert-Koch-Institut werden viele Neuinfektionen erst Tage

später sichtbar. Und das ist nur einer von vielen Aspekten, die

das wahre Ausmaß des Infektionsgeschehen im Dunkeln lassen, wie

hier gezeigt wird.

Wenn Medien den

Pandemieverlauf in Deutschland mit Zahlen beschreiben, dann

greifen sie zu allererst auf die täglichen Veröffentlichungen

der

Zahlen des Robert-Koch-Instituts und der US-amerikanischen

Johns Hopkins Universität (JHU) zurück. Wer aktuellere

Zahlen für die Landkreise will, der ist auf das

Informationsangebot der Kreisgesundheitsämter angewiesen. Das

Informationsangebot reicht von so gut wie nicht vorhanden bis zu

ausführlich und detailliert. Dafür werden hier einige Beispiele

anhand von Ausbrüchen aufgeführt.

Die Medien schmücken sich

gerne mit Attributen wie "objektiv" oder "umfassende

Information", doch das Gegenteil ist der Fall. Wer sich z.B.

durch die TV-Programme der "Nachrichtensender" zappt, der stellt

schnell fest, dass sich die Meldungen ziemlich ähneln und meist

werden sie auch noch zum gleichen Zeitpunkt ausgestrahlt. Wer

sich durch Tagesschau 24, n-TV, Welt, Phoenix oder

Euronews zappt,

der kann von Informations- bzw. Meinungsvielfalt nur Träumen.

Kritiker der Mainstreammedien werden schnell in die Ecke der

Verschwörungstheoretiker gestellt. Dabei sind Verschwörungen zur

Erklärung gar nicht notwendig. Es geht vielmehr um starke

gesellschaftliche Interessen, die das Mediengeschehen bestimmen.

In der Krise wird dies nur umso offensichtlicher.

Die

Medienberichterstattung der ersten fünf Monate lässt sich auf zwei Kernphasen

reduzieren: zum ersten die Begründung des "Lockdowns" und zum

zweiten die Begründung der Lockerungen. Während in der ersten

Phase die Virologen im Vordergrund standen, standen in der

zweiten Phase die Experten für die ökonomischen und die

gesellschaftlichen Auswirkungen im Mittelpunkt. Hier wird

gezeigt wie nach und nach die Krankheit und deren Langzeitfolgen

in den Medien in den Hintergrund getreten sind. Dies geht einher mit

der Regionalisierung, d.h. der Verantwortungsverschiebung vom

Bund und den Ländern auf die Kreise. Damit verschwindet das

Krankheitsgeschehen großteils aus den überregionalen Medien und

wird in die lokalen Medien verbannt. Wie dies geschieht, das wird

hier ebenfalls aufgezeigt.

Seit kurzem erleben wir

den Beginn einer dritten Phase, in der die Krankheit wieder mehr

aus dem Abseits rückt, aber dazu später.

|

|

Heidelberg im

Juli 2020, Foto: Bernd Kittlaus |

Die

Macht der Bilder

Zahlen und seien sie noch

so erschreckend, sind für sich alleine wenig wirkungsvoll. Ihre

Wirkung zeigen sie erst, wenn sie mittels dramatischer Bilder oder Grafiken

versinnbildlicht werden. Dies zeigt sich nicht nur in dieser

Krise, sondern diese Mittel begleiten uns auf vielen Feldern der

gesellschaftlichen Debatten. So z.B. bei den

demographischen Krisengemälden. Was dort die Demographen

waren, das sind hier die Virologen. Auch wenn in den Medien

gerne behauptet wird, dass die Macht der virologischen

Expertise ein singuläres Phänomen sei, das ohne Vorbild ist, so

ist das falsch. Nicht erst seit mit dem Neoliberalismus die

wissenschaftliche Expertise die Alternativlosigkeit von

Maßnahmen beschwört, spielen Experten eine entscheidende Rolle

bei den Begründungen von politischen Maßnahmen.

Bei der Durchsetzung des Kurzzeit-"Lockdowns", der im Vergleich mit

anderen Ländern wie z.B. Italien, bereits eine Lightversion war,

spielten zwei Bilder eine zentrale Rolle. Da sind zum einen die

Bilder von nächtlichen Leichentransporten mittels

Militärlastwagen aus dem italienischen Bergamo. Lucien

SCHERRER schreibt dazu:

|

Diese schrecklichen Bilder – wie ein junger Italiener

unsere Sicht auf das Coronavirus verändert hat

"Es ist

der 18. März 2020 – der Tag, an dem der Name

Coronavirus jenen bedrohlichen Beiklang erhält,

der bis heute nachwirkt. Denn inzwischen weiss

fast jeder, was die Lastwagen damals

transportiert haben: Särge mit Corona-Toten, die

in andere Städte abtransportiert werden mussten,

weil das Krematorium in Bergamo überlastet war.

Die Fotos und Videos des nächtlichen

Beerdigungszuges gehen am Morgen des 19. März um

die ganze Welt, das Echo ist gewaltig."

(Neue Zürcher Zeitung Online v. 30.05.2020)

|

Ist es Zufall, dass diese

Bilder gerade dann um die Welt gingen, als in Deutschland die

Durchsetzung des Lockdowns in die entscheidende Phase ging? Am

21. März tritt jedenfalls in Bayern die erste bundeslandweite

Ausgangsbeschränkung in Kraft. Zuvor war bereits am 18. März im

Landkreis Tirschenreuth die erste Ausgangssperre für die Stadt

Mitterteich verhängt worden. Dazu heißt es in einer Untersuchung

zur Epidemie im Landkreis:

|

Ergebnisse der Untersuchung der COVID-19-Epidemie im

Landkreis Tirschenreuth

"Der

Landkreis Tirschenreuth liegt im Norden des

bayerischen Regierungsbezirks Oberpfalz. Im

Norden grenzt er an den Regierungsbezirk

Oberfranken und im Osten an die Tschechische

Republik. Der Landkreis besteht aus insgesamt 26

Gemeinden und hat 72.504 Einwohner (Datenstand

Dezember 2018). Kreisstadt ist die gleichnamige

Stadt Tirschenreuth.

Die erste Meldung einer Infektion mit dem

neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ging am

10.03.2020 beim örtlichen Gesundheitsamt (GA)

Tirschenreuth ein. Innerhalb einer Woche stieg

die Zahl der gemeldeten Fälle auf 42. Am

18.03.2020 wurde für die Stadt Mitterteich die

bundesweit erste Ausgangssperre verhängt. Die

Situation im Landkreis verschärfte sich

daraufhin weiter und erreichte am 01.04.2020 mit

103 gemeldeten Fällen an einem Tag ihren

Höhepunkt. Über die nächsten Wochen beruhigte

sich die Situation langsam. Die hohe Anzahl der

an COVID-19 Verstorbenen erregte Besorgnis bei

Behörden, Bürgern und der Öffentlichkeit."

(RKI-Studie v.

13.07.2020)

|

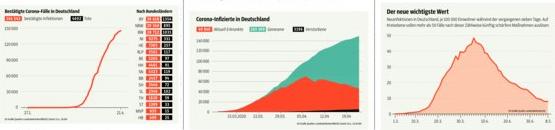

Das zweite prägende Bild

der Pandemie sind die Kurvendiagramme, deren Veränderungen die

dominanten Debatten illustrieren. Am Beispiel der

Süddeutschen Zeitung lässt sich zeigen, dass die Darstellung

der Pandemieentwicklung mittels Diagrammen den Debattenverlauf

begleitet. Bis zum 22. April beherrschten die Diagramme mit den

steil ansteigenden kumulativen Fallzahlen (rote Linie) und die

Totenzahlen der einzelnen Bundesländer die Lockdown-Phase (siehe

Kurvendiagramm 1). Ab dem 24. April wechselte die Süddeutsche

Zeitung zu Diagrammen, in denen die Genesenden (grüne

Fläche) die aktuell Infizierten (rote Fläche) dominieren und die

Toten (schwarze Fläche) als irrelevante Zahl erscheinen lassen

(siehe Kurvendiagramm 2). Diese Diagramme begleiteten die ersten

Lockerungen, die ab dem 20. April in Kraft getreten sind. Ab dem

9. Mai wird die Regionalisierungsphase dann durch die Debatte um

die Inzidenz-Obergrenze eingeläutet. Die 50 Neuinfektionen

innerhalb von 7 Tagen pro 100.000 Einwohner in einem Kreis

werden zum wichtigsten Wert erklärt (Kurvendiagramm 3)

Die

Kurvendiagramme der Süddeutschen Zeitung

|

Am 6. Mai wird hierzu ein

Beschluss gefasst, den die Bundeskanzlerin folgendermaßen

erklärt:

|

Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel,

Ministerpräsident Söder und dem Ersten Bürgermeister

Tschentscher im Anschluss an das Gespräch mit den

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder

"Frage: Frau Bundeskanzlerin, Herr Söder hat

gestern gesagt: »Jetzt ist Corona unter Kontrolle«. Teilen

Sie diese Einschätzung? Gab es einen Dissens bei den

Zahlen 35 und 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern?

BK’in Merkel: Nein, heute war nur die 50 Gegenstand der

Gespräche. Wir haben uns das noch einmal überlegt. Früher

gab es auch einmal die Betrachtung mit den 35, aber wir

haben uns jetzt angeschaut: Wie sind die Gesundheitsämter

bestückt - wir haben pro 20.000 Einwohnern ein Team von

fünf Leuten - und kann man die Infektionsketten verfolgen?

Wir glauben, dass man das bei bis zu 50 akut Infizierten

pro Tag - wenn man das über sieben Tage mittelt - und 100.000 Einwohnern erreichen und leisten kann, und auf dieser

Grundlage gab es da heute keine große Diskussion. Es wurde

darauf hingewiesen, dass die Situation in einem Landkreis

sich von der Situation in einer Großstadt unterscheidet.

Das ist klar, und insofern wird, wenn man heute bei 10

Infizierten pro 100.000 Einwohnern ist, auch niemand

warten und seelenruhig zugucken, bis man 48 erreicht hat.

Vielmehr wird sich jeder sicherlich genau überlegen, was

zu tun ist, wenn er ein stärkeres Infektionsgeschehen

sieht.

(aus: Mitschrift der Bundespressekonferenz v. 06.05.2020

in:

bundesregierung.de)

|

Um zu vermeiden, dass die

Gesundheitsämter durch die beschlossenen Lockerungen überlastet

werden, wenn es um die Eindämmung lokaler Ausbrüche geht, soll

also eine Obergrenze eingeführt werden, bei deren Überschreitung

Lockerungen zurückgenommen werden. Stand in der Debatte um den

Lockdown am Anfang die Überlastung der Krankenhäuser und des

Pflegepersonals im Mittelpunkt, so rücken nun die

Gesundheitsämter ins Zentrum, die mit ihrem Personal die

Infektionsketten unterbrechen sollen, um eine unbeherrschbare

Situation zu verhindern, bei der es zur Triage kommt.

Die

Vermeidung der Triage als oberstes Ziel der Virusbekämpfung

Der französische Begriff

"Triage" kommt aus dem Bereich der Militärmedizin. Damit werden

Kriterien für den Fall bereitgestellt, dass die Kapazitäten für

die Behandlung von Patienten nicht ausreichen und Entscheidungen

getroffen werden müssen, welche Patienten behandelt werden

sollen und welche keine Behandlung mehr bekommen. Franziska

LEHNERT erklärt das Problem, das mit dem Triagieren verbunden

ist, folgendermaßen:

|

Was das Triage-System zu bedeuten hat

"Triagieren gehört in Notaufnahmen zum Alltag,

stammt jedoch ursprünglich aus der

Militärmedizin. Der französische Chirurg

Freiherr Dominique Jean Larrey entwickelte die

Triage im Jahr 1792 während der Napoleonischen

Kriege. In Zeiten knapper Ressourcen brauchte

man ein System, um zu entscheiden, welche der

zahlreichen Verletzten zuerst behandelt wurden.

Ziel der Triage war es, Soldaten möglichst

schnell wieder fit für den Einsatz zu machen.

Das bedeutet, dass diejenigen mit den besten

Aussichten auf Genesung zuerst Hilfe bekamen,

und nicht die Menschen, die sie am nötigsten

brauchten.

Dieser Ansatz steht im Konflikt mit den

Prinzipien der Medizin heutzutage: In einer

Notaufnahme werden Menschen, denen es besonders

schlecht geht, auch besonders dringlich

behandelt. Im Krieg, bei Katastrophen oder in

anderen Ausnahmefällen wandelt sich das – es

mangelt an Zeit, Personal und Materialien,

sodass eine angemessene Versorgung aller nicht

möglich ist. In solchen dramatischen Situationen

dient die Triage dazu, Behandlungsentscheidungen

so zu treffen, dass möglichst viele Menschen

überleben."

(in:

Quarks v. 23.04.2020) |

In Italien war eine solche

Triage-Situation eingetreten (auch in Spanien, Frankreich und

Großbritannien war es im Verlauf der Pandemie vonnöten). In

Deutschland sollte dies im März durch den Lockdown verhindert

werden.

Auch wenn in Deutschland von

keinen Triage-Situationen berichtet wurde, gibt es dennoch

Landkreise mit sehr vielen Toten. Berechnet man die Todeszahlen

anhand dem Vergleichsmaßstab Tote pro 100.000 Einwohner

(Bevölkerungsstand: 31.08.2018), dann ergibt sich für den

1. August folgendes Bild bei den Kreisen mit den höchsten

Todeszahlen:

|

Rang |

Kreis |

Bundesland |

Einwohner |

Tote |

Tote/100.000 |

|

1 |

Tirschenreuth (Landkreis) |

Bayern |

72.504 |

139 |

191,71 |

|

2 |

Straubing (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

47.794 |

48 |

100,43 |

|

3 |

Neustadt a.d. Waldnaab |

Bayern |

94.352 |

73 |

77,37 |

|

4 |

Rosenheim (Landkreis) |

Bayern |

260.983 |

199 |

76,25 |

|

5 |

Odenwaldkreis |

Hessen |

96.798 |

63 |

65,08 |

|

6 |

Wunsiedel/Fichtelgebirge |

Bayern |

73.178 |

41 |

56,03 |

|

7 |

Amberg-Sulzbach (Landkreis) |

Bayern |

103.109 |

54 |

52,37 |

|

8 |

Traunstein (Landkreis) |

Bayern |

177.089 |

88 |

49,69 |

|

9 |

Altötting (Landkreis) |

Bayern |

111.210 |

55 |

49,46 |

|

10 |

Fürth (Landkreis) |

Bayern |

117.387 |

58 |

49,41 |

|

11 |

Greiz (Landkreis) |

Thüringen |

98.159 |

48 |

48,90 |

|

12 |

Weiden/Oberpfalz (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

42.520 |

20 |

47,04 |

|

13 |

Hohenlohekreis |

Baden-Württemberg |

112.010 |

47 |

41,96 |

|

14 |

Wolfsburg (kreisfreie Stadt) |

Niedersachsen |

124.151 |

52 |

41,88 |

|

15 |

Olpe (Kreis) |

Nordrhein-Westfalen |

134.775 |

56 |

41,55 |

|

16 |

Zollernalbkreis |

Baden-Württemberg |

188.935 |

77 |

40,75 |

|

17 |

Würzburg (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

127.880 |

52 |

40,66 |

|

18 |

Rottal-Inn (Landkreis) |

Bayern |

120.659 |

48 |

39,78 |

|

19 |

Sonneberg (Landkreis) |

Thüringen |

56.196 |

22 |

39,15 |

|

20 |

Rosenheim (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

63.324 |

23 |

36,32 |

|

21 |

Saarbrücken (Regionalverband) |

Saarland |

329.708 |

114 |

34,58 |

|

22 |

Baden-Baden (kreisfreie Stadt) |

Baden-Württemberg |

55.123 |

19 |

34,47 |

|

23 |

Freiburg (kreisfreie Stadt) |

Baden-Württemberg |

230.241 |

79 |

34,31 |

|

24 |

Passau (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

52.469 |

18 |

34,31 |

|

25 |

Hof (Landkreis) |

Bayern |

95.311 |

32 |

33,57 |

|

26 |

Heinsberg (Kreis) |

Nordrhein-Westfalen |

254.322 |

85 |

33,42 |

|

27 |

Coburg (Landkreis) |

Bayern |

86.906 |

29 |

33,37 |

|

28 |

Schweinfurt (kreisfreie Stadt) |

Bayern |

54.032 |

18 |

33,31 |

|

29 |

Freudenstadt |

Baden-Württemberg |

117.935 |

38 |

32,22 |

|

30 |

Heidenheim (Landkreis) |

Baden-Württemberg |

132.472 |

41 |

30,95 |

In diesen 30 Kreisen mit

zusammen ca. 3,6 Millionen Einwohnern starben 1.736 Menschen.

Das sind im Durchschnitt 47,80 Menschen pro 100.000 Einwohner

Im größten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (17, 9

Millionen Einwohner) starben im gleichen Zeitraum 1.739 Menschen

(9,7 Menschen pro 100.000 Einwohner) . Deutschlandweit starben

im gleichen Zeitraum 11,02 Menschen pro 100.000 Einwohner.

Der Vergleichsmaßstab mit

Bevölkerungsstand 31.12.2018 wurde hier gewählt, weil ihn auch

das Robert-Koch-Institut (RKI) benutzt. Nicht alle

Landesgesundheitsämter benutzen den gleichen Bevölkerungsstand.

Hessen wechselt den Bevölkerungsstand z.B. vierteljährlich, um

die Inzidenzen zu berechnen. Derzeit ist das der 30.03.2020. Bei

stark schrumpfenden oder stark wachsenden Kreisen kann es hier

zu Unterschieden bei der ersten Stelle hinter dem Komma kommen. Mit RKI-Daten lassen sich die

Inzidenzen auf 13 Stellen hinter dem Komma unterscheiden und

damit Rankings erstellen, die jedoch nur die Illusion von

Exaktheit vortäuschen. Darauf wird noch genauer einzugehen sein.

Hier soll jedoch zuerst einmal gezeigt werden, inwiefern

internationale Vergleiche sinnvoll sind.

Internationale Vergleiche und ihre Fallstricke

In der folgenden Tabelle sind

die Toten pro 100.000 Einwohner ersichtlich, die am 01.08.2020 in

ausgewählten europäischen Ländern gemeldet wurden:

|

Land |

31.12.2018 |

Tote |

Tote/100.000 EW |

|

Belgien |

11.455.519 |

9.841 |

85,91 |

|

Deutschland |

83.019.213 |

9.148 |

11,02 |

|

Frankreich |

67.012.883 |

30.265 |

45,16 |

|

Italien |

60.359.546 |

35.146 |

58,23 |

|

Niederlande |

17.282.163 |

6.167 |

35,68 |

|

Österreich |

8.858.775 |

718 |

8,10 |

|

Schweden |

10.230.185 |

5.743 |

56,14 |

|

Schweiz |

8.544.527 |

1.981 |

23,18 |

|

Vereinigtes Königreich |

66.647.112 |

46.193 |

69,31 |

Belgien zählt gemessen an der

Bevölkerungszahl die meisten Toten in Europa, während Österreich

sogar besser als Deutschland dasteht. Am Beispiel Italien wird

offensichtlich, dass solche Durchschnittszahlen die

unterschiedliche Pandemie-Betroffenheit innerhalb der Länder

verschleiert. In ganz Italien wurden bis 1. August 35.146 Tote

gezählt, die der Pandemie zum Opfer fielen. Doch 25.227

Menschen, also fast 72 Prozent der Toten, starben in nur 3

der 21 italienischen Regionen, die mit

unseren Bundesländern vergleichbar sind. In diesen 3 Regionen,

nämlich Lombardei, Emilia Romagna und Piemont,

leben aber nur rund 31,3 Prozent der italienischen Bevölkerung.

|

Gebiet |

Bevölkerung |

Bevölkerungsanteil |

Tote |

Tote/100.000 EW |

|

Italien |

60.359.546 |

100,0 % |

35.146 |

58,23 |

|

Lombardei/Emilia Romagna/Piemont |

18.876.457 |

31,3 % |

25.227 |

133,64 |

| Italien

ohne die 3 Regionen |

41.483.089 |

68,7 % |

9.919 |

23,91 |

|

Lombardei |

10.060.574 |

16,7 % |

16.807 |

167,06 |

In Deutschland war das

Bundesland Bayern (rund 13 Millionen Einwohner) am stärksten von

der Pandemie betroffen. Dort gab es im gleichen Zeitraum 20,05

Tote pro 100.000 Einwohner. In beiden Ländern traf es die

wirtschaftlich stärksten Regionen am härtesten, was die Frage

aufwirft, inwiefern der Globalisierungsgrad Einfluss auf die

Pandemiebetroffenheit von Regionen hat. Schaut man jedoch

genauer hin, dann differenziert sich das Bild: Bayern ist zwar

am stärksten betroffen gewesen, aber die betroffenen Landkreise

gehören nicht unbedingt zu den wirtschaftlich starken Kreise. Es

muss also andere Gründe geben, die in einem späteren Beitrag

erörtert werden.

Das

italienische Gesundheitsministerium macht zu den

Sterbefällen nur Angaben für die Regionen, aber nicht für

kleinere Gebietseinheiten. Dagegen macht das

Vereinigte Königreich, das neben England auch Schottland und

Wales umfasst, auch Angaben zu kleineren Gebietseinheiten. Hier

soll nun England genauer betrachtet werden.

Die 315 englischen Lower tier

Local Authorities mit zusammen 56.286.171 Einwohnern entsprechen den

deutschen Kreisen. Im Vergleich mit Italien ist Großbritannien

gleichmäßiger von der Pandemie betroffen. Die Spanne reicht von

Hastings (8,6) bis Hertsmere (143,0) Tote pro 100.000 Einwohner

(Stand: 09.08.2020). Es liegen jedoch nur 4 Verwaltungseinheiten

unter 20 Toten pro 100.000 Einwohnern, aber 56 hatten über 100 Tote pro

100.000 Einwohner zu beklagen. Fast zwei Drittel der Verwaltungseinheiten

(198) haben dagegen 50 bis 100 Tote pro 100.000 Einwohner zu

beklagen. Für England ergibt sich folgendes Bild:

|

Gebiet |

Bevölkerung |

Bevölkerungsanteil |

Tote |

Tote/100.000 EW |

|

England

(315 Verwaltungseinheiten) |

56.286.171 |

100,0 % |

41.606 |

74,5 |

| 4

Verwaltungseinheiten mit 8 - 20 Tote pro 100.000 Einwohner |

403.372 |

0,7 % |

50 |

12,40 |

| 57

Verwaltungseinheiten mit 20 - 50 Tote pro 100.000

Einwohner |

9.446.687 |

16,8 % |

3.498 |

37,0 |

|

198

Verwaltungseinheiten mit 50 - 100 Tote pro 100.000

Einwohner |

35.502.441 |

63,1 % |

25.876 |

72,9 |

| 56

Verwaltungseinheiten mit über 100 Tote pro 100.000

Einwohner |

10.933.671 |

19,4 % |

12.182 |

111,4 |

Für England gilt, dass 82,5

Prozent der Bevölkerung in Gebieten leben, in denen es viele

Pandemie-Opfer zu beklagen gab (50 und mehr Tote pro 100.000

Einwohner). Für Italien existieren solche Daten nicht. Man kann

nur sagen, dass es dort 3 stark betroffene Regionen gibt, in

denen viele Tote zu beklagen sind. Es lässt sich jedoch nicht

ersehen, ob es in den restlichen 18 Regionen nicht auch sehr

große Unterschiede gibt.

Für Deutschland gilt dagegen,

dass nur sehr wenige Einwohner in Gebieten mit mehr als 50 Toten

pro 100.000 Einwohner wohnen. Dagegen leben rund 79 Millionen

Menschen in Gebieten mit 30 und weniger Toten pro 100.000

Einwohner. Damit stellt sich die Frage, inwiefern das

Aufbegehren gegen die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie auch

mit den ganz unterschiedlichen Betroffenheiten der Menschen

innerhalb eines Landes zusammenhängt.

Zusammenfassend kann also

gesagt werden, dass internationale Vergleiche, die sich

lediglich auf durchschnittliche Werte beziehen (hier am Beispiel

der Toten pro 100.000 Einwohner demonstriert), die Situation in

den einzelnen Ländern nicht angemessen beschreiben können. So

bleibt uns die dramatische Situation in Italien auch durch die

Macht der Bilder eindringlicher in Erinnerung als die

Situation in Großbritannien, obgleich dort die

Situation ungleich dramatischer ist. Was wir über andere Länder

wissen, das hängt auch sehr stark von der Verfügbarkeit von

statistischen Daten ab. Hier gibt es jedoch - selbst in Europa - sehr große Unterschiede.

Wer

sind die Pandemie-Opfer? Drei Herangehensweisen

Der Blick auf die Toten der

Pandemie wird hier als erste Herangehensweise vorgestellt, denn

sie ist jene, die in der ersten Phase, d.h. der

Lockdown-Begründung, die dominante Rolle spielte, aber dann in

der Lockerungsdebatte relativiert wurde.

Welche Toten werden überhaupt

zu den Opfern der Pandemie gezählt? Das Robert-Koch-Institut

erfasst nur Fälle, die "labordiagnostisch" bestätigt wurden. Was

das heißt, das lässt sich an den veröffentlichten Zahlen des

Ostalbkreises in Baden-Württemberg aufzeigen. Der

Ostalbkreis veröffentlichte bis zum 2. Juni nur die Zahl der

"Corona-Erkrankten". Ab dem 3. Juni unterschied der Ostalbkreis

dann bei den "Corona-Erkrankten" zwischen "laborchemisch

bestätigten" und "klinisch-epidemiologisch" Erkrankten. Von den

an diesem Tag 1.588 gemeldeten Corona-Erkrankten waren 1.397

"labordiagnostisch" bestätigt im Sinne des RKI und 191

"klinisch-epidemiologisch" erkrankt. Die letzte Zahl stieg bis

zum 12. August auf 194, während die Zahl der labordiagnostisch

bestätigten Erkrankten auf 1.598 anstieg. Zu den

klinisch-epidemiologischen Fällen heißt es beim RKI:

|

Falldefinitionen des Robert Koch-Instituts zur

Übermittlung von Erkrankungs- oder Todesfällen und

Nachweisen von Krankheitserregern

"Auftreten

von zwei oder mehr Lungenentzündungen

(Pneumonien) (spezifisches klinisches Bild) in

einer medizinischen Einrichtung, einem Pflege-

oder Altenheim, bei denen ein epidemischer

Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet

wird, auch ohne Vorliegen eines

Erregernachweises."

(RKI,

29.05.2020)

|

In der

Anfangsphase der Pandemie als noch sehr wenig getestet wurde,

gab es vermehrt Fälle, die nicht labordiagnostisch bestätigt

sind. Diese Fälle wurden also nicht gezählt, d.h. diese Toten

tauchen in keiner RKI-Statistik auf. Für den Ostalbkreis lässt

sich sagen, dass dort keine Zahlen zu Verstorbenen

veröffentlicht wurden, die nicht auch labordiagnostisch

bestätigt wurden. Ob es andere gab, das lässt sich jedoch aus

den Veröffentlichungen nicht ersehen. Deutschlandweit gibt es

viele Kreisgesundheitsämter, die mehr Fälle erfasst haben als

jene, die dann in die RKI-Statistik eingehen. Das hat nichts mit

dem Meldeverzug zu tun, der in den Debatten diskutiert wird.

Noch

komplizierter wird es, wenn das baden-württembergische

Landesgesundheitsamt in seinen Lageberichten die Kategorie der

"klinisch-epidemiologisch bestätigten Erkrankungen" aufführt und

folgendes dazu vermerkt:

|

Lagebericht COVID-19

"Neben

laborbestätigten SARS-CoV-2 Fällen, die der

Referenzdefinition entsprechen und in der

offiziellen Fallstatistik aufgeführt werden,

werden im Rahmen von Ausbruchsgeschehen auch

klinisch-epidemiologisch bestätigte COVID-19

Fälle an das LGA übermittelt. Bis

Redaktionsschluss waren es insgesamt 272

klinisch-epidemiologische COVID-19-Fälle und 15

klinisch-epidemiologische COVID-19-Todesfälle.

Für die Bewertung der COVID-19-Fälle als

klinisch-epidemiologisch bestätigte Erkrankung

muss das klinische Bild laut Falldefinition

erfüllt sein und zusätzlich eine

epidemiologische Bestätigung vorliegen. Diese

liegt vor, wenn der Fall mit einem

labordiagnostisch nachgewiesenen Fall in einem

epidemiologischen Zusammenhang gebracht werden

kann."

(Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg,

S.6, 13.08.2020)

|

Der Landkreis

Schwäbisch Hall meldete für den 12. August 1.100

Corona-Erkrankte. Das LGA dagegen zählt für den Landkreis am

selben Tag nur 894 Infizierte, also eine Differenz von über 200

Fällen. Ein Artikel der Südwestpresse beschäftigte sich bereits

im April mit dieser Differenz im Landkreis Schwäbisch-Hall:

|

Viel mehr Infizierte laut Landratsamt Schwäbisch Hall: So

zählen Amt, RKI und Ministerium

"Das RKI

und das Sozialministerium nehmen in ihre

Statistik nur auf, wer durch einen Test

nachgewiesener Corona-Infizierter ist. Das

Landratsamt nimmt auch Fälle auf, die von den

Ärzten gemeldet wurden, ohne getestet worden zu

sein. Das teilte Marlena Merkel, Sprecherin des

Amtes, auf Nachfrage von swp.de mit.

Die Ärzte melden Fälle, die eine »entsprechende

Symptomatik und epidemiologischen Zusammenhang

haben« – also zum Beispiel im selben Haushalt

wohnen, sagt Steffen Baumgartner, auch Sprecher

des Landratsamtes Schwäbisch Hall, in seiner

Antwort auf unsere Nachfrage. In der Liste

werden also Menschen geführt, die Symptome von

Covid-19 haben und Kontaktpersonen der Kategorie

I sind.

Das Gesundheitsamt behandelt diese Erkrankte wie

nachweislich Infizierte. Das bedeutet: Sie

müssen in Quarantäne und es werden die Menschen

ermittelt, die mit diesen Personen Kontakt

hatten. »Nur als Verdachtsfälle gemeldete

Personen ohne Test werden routinemäßig nicht

nachverfolgt.«, so Baumgärtner weiter. (...).

Bei den Todesfällen zählt auch das Landratsamt

nur die nachweislich mit dem Coronavirus

Infizierten.

(swp.de, 03.04.2020)

|

Diese

Beschreibung der Sachlage entspricht ziemlich genau jenen

"klinisch-epidemiologisch bestätigten Erkrankungen" des LGA. Als

der Zeitungsbericht erschien, gab es im Lagebericht noch keine

Ausführungen zu den klinisch-epidemiologisch bestätigten Fällen.

Erst am 20. April führte das LGA diese Kategorie in den

Lagebericht ein. Damals wurden 268 solcher Fälle und 11

Todesfälle gezählt. Bis heute sind also nur 4 weitere Fälle und

4 Todesfälle dazu gekommen.

In

Baden-Württemberg gibt es 44 Landkreise. Allein in den genannten

2 Landkreisen gibt es rund 400 Fälle, die nicht in die

Fallstatistik eingegangen sind. Das LGA nennt 15 Todesfälle, die

zwar als "klinisch-epidemiologisch bestätigt" gelten, aber nicht

in der RKI-Todeszahlenstatistik geführt werden. Deutschlandweit

könnte dies zu einer Unterschätzung der Todeszahlen führen -

insbesondere in der akuten Phase im März und April 2020.

An oder

"nur" mit SARS-CoV-2 verstorben

Erregte

öffentliche Debatten kreisen um die scheinbar weite Definition der Corona-Toten, die das RKI

benutzt. Dabei lädt in erster Linie die Passage "mit SARS-CoV-2

verstorben" zu wilden Spekulationen und Fake-News ein. Dabei

gehen die Gesundheitsämter, die hier einen gewissen

Ermessensspielraum besitzen, eher restriktiv mit der Definition

"mit Corona verstorben" um. Infizierte, die z.B. bei einem

Autounfall gestorben sind, gehören da genauso wenig dazu wie

Selbstmörder, um nur einige der gängigen Argumente von

Corona-Leugnern zu nennen.

Politische

Brisanz erlebte diese Debatte durch die Aussage des

baden-württembergischen Grünen-Politikers Boris PALMER "Wir

retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem

halben Jahr sowieso tot wären." (Sat-1-Frühstücksfernsehen,

28.04.20) Diese Debatte erfolgte nach dem Beschluss erster

Lockerungen, die ab dem 20. April, d.h. nach nicht einmal einem

Monat der - im Vergleich mit Ländern wie Italien, Spanien oder

Frankreich geringen Einschränkungen - in Kraft traten, und den

Hardlinern der Lockerungsverfechtern bei weitem nicht

ausreichend waren. Zwei Tage zuvor hatte der neoliberale

CDU-Politiker Wolfgang SCHÄUBLE einen Gegensatz von "absolutem"

Lebensschutz und unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Schäden

konstruiert (Tagesspiegel,

26.04.20). Einen Tag später titelte das Hamburger Abendblatt

"Alle 133 Hamburger Coronatoten litten an schweren

Vorerkrankungen". Klaus Püschel, Direktor des Instituts für

Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE)

war angetreten, um mittels Obduktionen zu belegen, dass man

damit jene Corona-Toten von anderen mit dem Virus Infizierten

unterscheiden kann, die zwar infiziert waren, aber nicht

ursächlich daran gestorben waren. Die Saarbrücker Zeitung

hatte dies bereits Anfang April folgendermaßen formuliert:

|

RKI rechnet mit Dunkelziffer bei Corona-Toten in

Deutschland

"Hintergrund

(...) der gegenwärtigen Debatte um die Zahl der

Toten ist unter anderem, dass Hamburg diese

anders erfasst als das RKI. Die Hansestadt lässt

mutmaßliche Corona-Tote im Institut für

Rechtsmedizin untersuchen. Dadurch werde

medizinisch differenziert nachgewiesen, welche

Menschen nicht nur mit, sondern ursächlich durch

eine Covid-19-Erkrankung gestorben seien,

erklärte die Hamburger Gesundheitsbehörde."

(Saarbrücker

Zeitung, 03.04.2020)

|

Mittlerweile

ist klar, dass es sich bei Corona-Erkrankungen nicht um eine

schlichte Atemwegs- bzw. Lungenkrankheit handelt, sondern um

eine "Multiorgankrankheit", die neben der Lunge auch Niere, Herz

und Gehirn angreifen kann. Welche Spätfolgen eine solche

Infektion haben kann, das ist jedoch längst noch nicht

ausreichend geklärt. Es wird deshalb auch künftig heftige

Konflikte, um die Todeszahlenstatistik entbrennen, wie die

beiden folgenden Beispiele zeigen.

Hinter der

Kritik an einer "weiten Definition" der Corona-Toten stecken

ganz handfeste wirtschaftlichen Interessen z.B. von

Heimbetreibern, die sich den Ruf ihres Heimes nicht beschädigen

lassen wollen. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat einen

Heimbetreiber seine Kritik in polemische Worte fassen lassen:

|

An oder mit Corona gestorben?

"»Sterben

zukünftig alle Bewohner unserer Einrichtung,

auch in den nächsten Monaten, die irgendwann mal

positiv waren, 'im Zusammenhang mit Corona'?«

Und weiter: »Dass selbst noch nach überstandener

Erkrankung die Menschen zu den mit Corona

Verstorbenen zählen, macht mich sprachlos.«"

(RNZ,

07.05.2020)

|

Eine andere

Konsequenz hat die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm

aus einem solchen Fall gezogen:

|

Künftige Fallzahlen-Meldungen der Kreisverwaltung

Bitburg-Prüm

"Am

gestrigen Donnerstag haben wir die genaueren

Umstände des am 6. Juni verstorbenen 66-Jährigen

Eifelers mit dem Krankenhaus in St. Wendel

geklärt. Das St. Wendeler Krankenhaus hatte dem

Gesundheitsamt des Eifelkreises diese Woche

schriftlich als Grund des Todes eine

Coviderkrankung mitgeteilt. Die zuständige

Ärztin des St. Wendeler Krankenhauses erklärte

auf unsere Nachfragen, dass bei zwei Tests im

April der Coronavirus beim Patienten nicht mehr

festgestellt wurde. Der Verstorbene war insofern

vom neuartigen Virus seit April 2020 geheilt und

starb an den körperlichen Folgeauswirkungen.

Wie solche Krankheitsverläufe künftig korrekt zu

erfassen sind, werden wir mit dem

Gesundheitsministerium im Mainz klären. Bis

dahin geben wir keine Statistik zu den

Todesfällen im Zusammenhang mit Covid heraus.

Wir benennen Neuinfektionen und Erkrankte."

(Pressemitteilung

vom 12.06.2020)

|

Die

Todeszahlenstatistik ist hart umkämpft, weil damit ganz

unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen

verknüpft sind. Revisionen sind deshalb nicht unüblich, werden

aber selten öffentlich diskutiert, sondern werden möglichst

geräuschlos über die Bühne gebracht. So veröffentlichen z.B. das

RKI oder die Landesgesundheitsämter nur die tägliche Gesamtzahl

an Todesfällen. Revisionen werden dann nur sichtbar, wenn

plötzlich weniger Tote als am Vortag gemeldet werden. In

Baden-Württemberg hatte z.B. das Landesgesundheitsamt am 3. und

7. Juli die Todeszahlen jeweils um einen Toten nach unten

korrigiert. Die Stuttgarter Zeitung veranlasste dies zur

Aufklärung dieses Vorganges:

|

Wer gilt eigentlich als Corona-Todesfall?

"In der

zurückliegenden Woche ist die Zahl der

Corona-Todesfälle im Land erst auf 1.839

gestiegen, dann lag sie wieder bei 1.837.

Allerdings wurde da keine Statistik frisiert,

wie eine Nachfrage bei den Gesundheitsämtern

Emmendingen und Konstanz ergab. Vielmehr lag bei

den Verstorbenen ein nicht allzu lange

zurückliegender positiver Corona-Test vor. Erst

nachträglich wurden laut Sprechern der beiden

Ämter neuere, negative Corona-Tests bekannt.

Daher seien die Verstorbenen wieder aus der

Statistik herausgenommen worden.

Im Falle der Konstanzer und Emmendinger

Verstorbenen habe sich auch wegen der

nachträglich bekannt gewordenen negativen

Corona-Tests gezeigt, dass »kein Zusammenhang

mit der zurückliegenden Infektion bestand«, so

eine Sprecherin des Landesgesundheitsamts.

Dieser Zusammenhang sei relevant dafür, ob

jemand in die Statistik der an und mit Corona

Verstorbenen einfließe oder nicht."

(Stuttgarter

Zeitung, 09.07.2020)

|

Ob das

Vorhandensein eines Negativtests der Multiorgankrankheit und den

damit verbundenen möglichen Spätfolgen gerecht wird, das darf

bezweifelt werden. Aber das Beispiel zeigt, welche

Ermessensspielräume bei der Frage eines Zusammenhangs mit der

Infektion den Gesundheitsämtern offen stehen.

Am 14. Juli

meldete das RKI für Brandenburg einen Toten weniger als am

Vortag (167 statt wie am Vortag 168). Dagegen findet sich in den

Tagesmeldungen des Landesgesundheitsamts kein Rückgang der

Todeszahlen in den einzelnen Landkreisen. Jedoch zählt das

Landesgesundheitsamt mit 173 Toten mehr Tote als es dem RKI

weiter gemeldet hat. Nur über die Fallzahlen der Landkreise, die

das RKI veröffentlicht, lässt sich ermitteln, dass der Tote im

Landkreis Potsdam-Mittelmark verschwunden ist (37 statt am

Vortag 38 Tote). Das LGA zählt für diesen Landkreis jedoch wie

am Vortag 43 Tote. Am 10. Juli meldet das LGA 29 Fälle weniger

für Brandenburg als am Vortag, weil es nur 4 "Neuinfektionen"

gab. Hintergrund: 33 Fälle in Potsdam-Mittelmark waren aus der Statistik

herausgefallen. Zu dieser Revision heißt es lapidar:

|

Coronavirus: Insgesamt 3.475 bestätigte COVID-19-Fälle in

Brandenburg statistisch erfasst

"Landkreis

Potsdam-Mittelmark hat eine Datenrevision

durchgeführt. Bei der Überprüfung der Zahlen

wurden 33 falsch klassifizierte Fälle in den

Monaten April und Mai neu bewertet und

rückwirkend korrigiert. Die Korrektur wirkt sich

auch auf die Zahl der Genesenen aus, die

entsprechend rückläufig ist. Die Ermittlung der

Anzahl der aktuell Erkrankten bleibt davon

unberührt."

(Koordinierungszentrum

Krisenmanagement in Brandenburg,

Pressemitteilung vom 10.07.2020)

|

Das

Kreisgesundheitsamt Potsdam-Mittelmark meldet diese Korrektur am

selben Tag mit folgendem Wortlaut:

|

Pressemitteilung vom 10. Juli 2020 - 13:30 Uhr

"Im

Landkreis Potsdam-Mittelmark sind derzeit 554

(-21 zum Vortag) Personen als infiziert

gemeldet. Einige bisher im System positiv

gelistete Personen mussten nach Überprüfung

durch das Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark neu

bewertet und aktualisiert werden. Bei den

korrigierten Fällen handelt es sich um

fehlerhafte Datenübertragungen und

Systemeingaben von negativen Laborergebnissen

ins Meldesystem des RKI (SurVNet@RKI). Die

unzutreffenden Eingaben sind während der

regelmäßigen Überprüfungen des Systems

festgestellt worden. Da die Überprüfung noch

nicht abgeschlossen ist, kann es zu weiteren

Anpassungen kommen."

(Potsdam-Mittelmark,

10.07.2020)

|

Es gibt also

neben spurlos verschwindenden Toten auch im Statistikdschungel

verschwindende Fälle. 10 Tage später liest man in der

Pressemeldung dann Folgendes:

|

Lagebild Nr. 119 Corona vom 20. Juli 2020

"Mit dem

heutigen Datum wird das Corona-Lagebild

umgestellt. Der Landkreis veröffentlicht nur

noch Daten, die auch im SurVNet des

Robert-Koch-Institutes gespeichert werden. Damit

sollen zukünftig Doppeleingaben und

unterschiedliche Aussagen zu den Daten vermieden

werden."

(Potsdam-Mittelmark,

20.07.2020)

|

Also

Neuanfang in Potsdam-Mittelmark, aber das Dunkel der

Vergangenheit wird dadurch nicht erhellt.

Bleiben wir

in Brandenburg, denn in der Landeshauptstadt Potsdam gab es im Land

die meisten Verstorbenen. Viele davon sind im Zusammenhang mit

Ausbrüchen im Klinikum Ernst von Bergmann gestorben. Bis zum 11.

Mai wurden tägliche Lageberichte veröffentlicht, danach nur noch

Corona-Updates. Am 5. und 8. Juni verschwanden dann 3

Verstorbene aus der Statistik, wodurch sich die Todeszahl von 53

auf 50 reduzierte. Begründet wurde das Verschwinden mit der

nachträglichen Änderung der Diagnose auf den Totenscheinen:

|

Corona-Updates für Potsdam

"Die

Zahl der verstorbenen Potsdamerinnen und

Potsdamer wurde (...) nach unten korrigiert, da

durch den Arzt auf dem Totenschein Covid 19

gestrichen und eine andere Diagnose als

Todesursache angegeben wurde"

(Verwaltungsstab

der Landeshauptstadt Potsdam, 05.06.und

08.06.2020)

|

Am 14. August

sind weitere zwei Verstorbene mit der gleichen Begründung aus

der Statistik verschwunden, die eine Woche zuvor mit folgender

Bemerkung in die Statistik aufgenommen wurden:

|

Corona-Updates für Potsdam

"Die Zahl der

verstorbenen Potsdamerinnen und Potsdamer im

Zusammenhang mit dem Corona-Virus wurde in

dieser Woche auf 52 erhöht, da eine

nachträgliche Prüfung der Todesursachen bereits

früher Verstorbener dieses Ergebnis zeigte."

(Verwaltungsstab

der Landeshauptstadt Potsdam, 07.08.2020)

|

Neben

plötzlich auftauchenden Negativtests können also auch

nachträglich geänderte Totenscheine zum Verschwinden von Toten

aus der Statistik führen.

Eine Panne im

nordrheinwestfälischen Landkreis Heinsberg zeigt wie schnell

Tote aus den Statistiken verschwinden können. Während am 7. Juni

noch 79 Tote gemeldet wurden, waren es am 8. Juni plötzlich nur

noch 70 Tote. Aufschlussreich sind die jeweiligen Begründungen

für den Wegfall bzw. die Wiedereinführung der 9 Toten am

nächsten Tag:

|

Aktuelle Informationen

"Aufgrund

inzwischen vorliegender Befunde sind neun bisher

in der Statistik geführte verstorbene Personen

nachweislich nicht an bzw. mit Covid19

verstorben. Die Statistik ist daher entsprechend

angepasst worden."

(Kreis

Heinsberg, 08.06.2020)

"In

der am 8. Juni 2020 veröffentlichten Statistik

wurden aufgrund einer veränderten

Filtereinstellung in der Corona-Software des

Kreises nur die Todesfälle berücksichtigt, in

denen Corona-Positive, noch nicht geheilte

Personen betroffen waren. Todesfälle von bereits

genesenen, ehemals positiv getesteten Menschen

wurden nicht genannt. Da laut Expertise des

Gesundheitsamtes aber nicht auszuschließen ist,

dass auch bei Genesenen der Todesfall auf

mögliche Spätfolgen der Coronaerkrankung

zurückzuführen ist, werden auch diese

Verstorbenen ab sofort wieder in die Statistik

aufgenommen."

(Kreis

Heinsberg, 09.06.2020)

|

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die

Todeszahlenstatistik immer zur Disposition steht und

großmaßstäbliche Revisionen wie sie in anderen Ländern üblich

waren (z.B. Spanien, Frankreich und Großbritannien, wo Tausende

von Toten durch unterschiedliche Erfassungsformen verschwanden

oder statistisch inexistent waren) auch in Deutschland erfolgen

können.

Das

unsichtbare Sterben in der Statistik

Wenn das RKI

keine Toten in einem Bundesland meldet, heißt dies nicht

unbedingt, dass es keine neu gemeldeten Toten an diesem Tag gab.

Weil das RKI nur zusammengefasste Zahlen zu den Toten

veröffentlicht, können durch Revisionen einzelner

Landesgesundheitsämter ein falscher Eindruck entstehen. Die

Medien melden gewöhnlich nur die Gesamtzahl und nicht, wenn

Revisionen erfolgen. Nur negative Todeszahlen erwecken

das Medieninteresse.

Am 10. Juni meldete z.B. das LGA in Baden-Württemberg

keinen Toten für das Bundesland. Nur wer sich die einzelnen

Landkreise betrachtet, der bemerkt, dass im Ostalbkreis ein

Toter neu gemeldet wurde, gleichzeitig aber im Landkreis

Schwäbisch-Hall ein Toter aus der Statistik entfernt wurde. Am

21.05. meldete Baden-Württemberg 8 Tote für das Bundesland,

obwohl 9 Tote neu gemeldet wurden. Doch ein Toter verschwand

gleichzeitig aus der Statistik. Dies sind - deutschlandweit -

keine seltene Fälle. Über die Hintergründe wird von den Ämtern

nur sehr selten aufgeklärt.

Exkurs:

Spanien als Corona-Wunderland - Von heute auf morgen vom

abschreckenden Beispiel zum europäischen Musterknabe?

In Westeuropa

sind Tausende Tote aus den Statistiken verschwunden, indem die

Erfassungsformen verändert wurden. Am 24. Mai meldete die

offizielle spanische Statistik noch 28.752 Tote. Einen Tag

später waren es nur noch 26.834 - also 1.918 Tote weniger. Das

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

schwieg zu diesem Vorgang, übernahm jedoch die Zahlen der

revidierten Statistik. Während die 28.752 Toten 61,5 Toten pro

100.000 Einwohner entsprachen, waren es am Tag danach nur noch

57,4. Es verschwanden somit 4 Tote pro 100.000 Einwohner oder

anders gerechnet fast die Toten der letzten 14 Tage, die in

Spanien gezählt worden waren!

In der deutschen Presse war das

kein Thema. Es ist schließlich die Zeit, in der die Urlaubsfrage

Fahrt auf nimmt. Am 28. Mai titelt die Wochenendausgabe der

Süddeutschen Zeitung noch: "Die Sehnsucht nach Orten in der

Ferne ist riesig. Doch mit Urlaubsfahrten ins Ausland wird es so

schnell nichts werden". Aber Spanien ist ein Lieblingsreiseland

der Deutschen, weswegen das Sterben in Spanien ein Ende haben

soll. Am 24. Mai gab es noch 70 Tote an einem Tag. In den 23

Tagen vom 26. Mai bis zum 18. Juni starben laut Statistik nur 19

Menschen in ganz Spanien. In den 12 Tagen vom 7. bis zum 18.

Juni starb sogar gemäß Statistik kein einziger Mensch in ganz

Spanien! Das ECDC übernahm diese Zahlen ohne irgendeinen Hinweis

in die eigene Statistik. Am 19. Juni wurden dann in Spanien an

einem einzigen Tag 1.179 Tote sozusagen nachgemeldet.

In den

deutschen Medien herrschte Stillschweigen zu diesem

Statistikirrsinn. Im Internet fand sich auf web.de ein einziger

Artikel am 8. Juni. Marco FIEBER fragte darin: "Seit Ende Mai

hat Spanien kaum mehr neue Corona-Tote vermeldet. An vielen

Tagen gab es laut Behörden nur einen oder sogar gar keinen Fall.

Vom Coronavirus-Hotspot zum vorgeblich sicheren Reiseziel

innerhalb kürzester Zeit – wie kann das sein?" Darin heißt es:

|

Spanien meldet plötzlich nur noch einen Corona-Toten pro

Tag – das steckt dahinter

"Spanien

hat am 25. Mai die Erfassungsmethode grundlegend

geändert. Die Behörden begründeten den Schritt

damit, dass das neue Datenerfassungssystem ein

besseres Bild der Pandemie liefern würde. Zum

einen wird seitdem bei einem Corona-Todesfall

der Zeitpunkt gezählt, an dem ein Infizierter

gestorben ist – und nicht mehr das Datum, an dem

die Behörden informiert wurden. Zum anderen

führt die spanische Regierung nun nicht mehr die

Zahl der Todesfälle in den vergangenen 24

Stunden auf. Die Gesamtzahl der Todesfälle wird

nur noch einmal pro Woche aktualisiert. Und neue

Todesfälle werden nur dann in die laufende

Gesamtzahl aufgenommen, wenn sie in den 24

Stunden vor jedem täglichen Bericht aufgetreten

sind. Deshalb führt der aktuellste Bericht auch

lediglich einen neuen Todesfall für den Sonntag

auf."

(web.de,

08.06.2020)

|

Ralf STRECK

berichtet im Online-Magazin Telepolis in diversen

Artikeln (z.B.

hier und

hier) über die spanische Statistik und ihre Tücken. STRECK

geht es vor allem um statistische Lücken, die den politischen

Interessen und Konflikten (Madrid contra Katalonien/Barcelona)

geschuldet sind und um Belege für falsche politische Strategien,

deren Folgen sich in unterschiedlich hohen Todeszahlen bzw.

Übersterblichkeiten ausdrücken. Die Methoden mit denen

Statistiken für bestimmte Zwecke instrumentalisiert werden

können, bleiben dagegen unterbelichtet. Hier dagegen soll es um

die Aufklärung über genau diese Methoden gehen, denn die

spanische Methode macht Schule in Europa.

Bis 8. Juli

meldete das ECDC, sozusagen das europäische Pendant zum

Robert-Koch-Institut, die Toten pro 100.000 Einwohner. Seit dem

9. Juli werden dagegen nur die Toten der letzten 14 Tage pro

100.000 Einwohner aufgelistet. Was das bedeutet? Während am 8.

Juli z.B. für Großbritannien 66,8 Tote pro 100.000 Einwohner

gemeldet wurden, waren es am 9. Juli plötzlich 2,2 Tote pro

100.000 Einwohner. Das sieht natürlich viel besser aus, denn wer

rechnet das schon um? Bis zu diesem Tag waren in Großbritannien

44.602 Menschen am Coronavirus verstorben. 14 Tage zuvor waren

es dagegen erst 43.230 Menschen. Folglich bedeuten die 2,2 Toten

pro 100.000 Einwohner in Wirklichkeit 1.372 Menschen, die in nur

14 Tagen gestorben waren. Immerhin durchschnittlich fast 100

Tote pro Tag. In den

täglichen Meldungen des ECDC ist das auf den ersten Blick

nicht erkennbar.

Exkurs:

Großbritannien als nächstes Corona-Wunderland

Seit einigen

Tagen folgt nun auch Großbritannien dem spanischen Pfad des

Umgangs mit Verstorbenen. Am 13. August meldete

Großbritannien noch 46.706 Tote. Tags darauf waren es nur noch

41.357 Tote. Kurz mal 5.349 Tote aus der Statistik

heraus geworfen! Für das ECDC sind das gerade einmal 7,1 Tote

pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen weniger gewesen.

Großbritannien begleitete diese neue Sicht auf die Toten mit der

Umstellung der Website. Wie in Spanien werden nun die Toten

unsichtbar gemacht, indem eine neue Definition der

veröffentlichten Todeszahlen benutzt wird: Wer nicht spätestens

28 Tage nach einem positiven Test verstirbt, der wird nicht als Corona-Toter

gezählt - wie immer das berechnet wird. Warum aber 28 Tage?

Man sollte

daran erinnern, dass Großbritannien bis zum 24. April nur die

Toten zählte, die im Krankenhaus verstorben waren. Ab dem 25. April

kamen dann auch die Toten, die in Alten- und Pflegeheimen

verstarben hinzu. Das waren damals 3.316 Menschen. Mit der neuen

Revision entsorgt man offenbar diese Toten wieder. Während das ECDC dieses Spiel - wie bei Spanien - mitspielt, meldet die

Johns-Hopkins-Universität für den 15. August 46.791 Tote. Auch

hierzu schweigen die Medien und die JHU hat ihre Zahlen

mittlerweile nach unten korrigiert!

Die

Kontaktnachverfolgung als Königsweg zur Vermeidung von

Überlastungen im Gesundheitswesen bei gleichzeitiger

Normalisierung des Alltags

Wie weiter

oben gesehen, wurde mit der Obergrenze von 50 Neuinfektionen

über 7 Tage pro 100.000 Einwohner ein Schwellenwert definiert,

bei dessen Überschreitung wieder einschränkende Maßnahmen

ergriffen werden sollten. Die Kontaktnachfolgung durch die

Gesundheitsämter sollte bei niedrigeren Werten noch möglich

sein, ohne dass ein Lockdown vonnöten ist, der die Wirtschaft

weiter schädigt. Die Vermeidung höherer sogenannter Inzidenzen

hatte damit oberste Priorität. Doch von Anfang an wurde dieser

Wert eher als nach oben dehnbar verstanden. Dazu diente die

Formel von den "eindeutig räumlich eingrenzbaren Ausbrüchen".

Damit waren vor allem Ausbrüche in Einrichtungen wie Alten- und

Pflegeheime oder in Betrieben gemeint. Dies soll nun als zweite

Herangehensweise an die Pandemieopfer erörtert werden, denn hier

geht es nicht um die Toten, sondern um die Vermeidung von

Schäden für die Wirtschaft.

|

|

Nach den

Lockerungen im Juni, Foto: Bernd Kittlaus |

Der

Umgang mit der Neuinfektionsobergrenze anhand einzelner

Fallbeispiele

Bereits vor

Einführung der Obergrenze hatte der Landkreis Greiz in Thüringen

die Obergrenze deutlich überschritten. Es stellte sich also die Frage

nach der Verlängerung des Lockdowns. Die Wochenzeitung Die

Zeit berichtete am 12. Mai über den Widerstand der Landrätin

gegen die Verlängerung des Lockdowns.

|

Eine Landrätin stellt die Vertrauensfrage

"Martina

Schweinsburg muss sich fragen lassen, warum sich

das Virus in ihrem Landkreis besonders heftig

verbreitet. Stand Anfang der Woche: 538

Infizierte – etwa 20 Prozent aller offiziellen

Infektionsfälle in Thüringen. Und 37 Todesfälle.

Schließlich kam noch die offizielle Alarmstufe

hinzu, der von Bund und Ländern festgelegte

Grenzwert: Ab 50 Neuinfektionen je 100.000

Einwohner innerhalb von sieben Tagen, soll die

»Notbremse« gezogen werden und ein

Beschränkungskonzept gelten. Greiz ploppte als

einer der ersten Landkreise in Deutschland auf,

denn dort wurde der Wert deutlich überschritten

– mit aktuell 75 Neuinfektionen in einer Woche.

(...).

Aber was ist, wenn sich die Kreise einfach nicht

an die Abmachung halten? Von Notbremsungen ist

in Greiz nämlich überhaupt nicht die Rede.

Stattdessen hört man von Martina Schweinsburg

andere Töne: Eine neue Maßnahmenoffensive wird

es bei ihr nicht geben, keine

Landkreisquarantäne, keine Schließungen. »Ich

warte noch ab«, sagt sie. »Ich mache jetzt

keinen Schnellschuss, den ich vielleicht wieder

einsammeln muss.« Nur das Besuchsverbot für

Senioreneinrichtungen und Kliniken bleibt weiter

bestehen."

(Die Zeit, 12.05.2020)

|

Das

Robert-Koch-Institut hat zwar bereits seit dem 25. März den

Indikator 7-Tage-Inzidenz in seinen täglichen

Situationsberichten als Maßzahl benutzt, aber zur Beschreibung

der epidemiologischen Lage in Deutschland wurden nur die Fälle

pro 100.000 Einwohner benutzt. Erst am 20. Mai stellte das RKI

dies um. Die

täglichen Bulletins des Thüringer Landesgesundheitsamts, die

am 10. Juli eingestellt wurden, verwendeten die 7-Tage-Inzidenz

bis zum 7. Mai überhaupt nicht zur Beschreibung der Lage in den

einzelnen Landkreisen. Am 7. Mai wies das LGA dann bei Greiz eine

7-Tage-Inzidenz von 87,5 aus. Danach folgten der Landkreis Gera

mit 20,0 und Sonneberg mit 19,6. Nur für zwei der 23 Landkreise

meldete das LGA keinen einzigen Fall innerhalb von 7 Tagen.

Doreen REINHARDT schildert uns die Sicht der Landrätin auf die

Entwicklung der Pandemie im Landkreis folgendermaßen:

|

Eine Landrätin stellt die Vertrauensfrage

"Den ersten

offiziellen Corona-Fall gab es Mitte März im

Greizer Krankenhaus. Doch schon Wochen vorher

war das Virus im Landkreis. Winterurlauber haben

es aus Italien mitgebracht. Drei Familienfeiern

spielten eine entscheidende Rolle bei der

Verbreitung. (...). Schnell wurden Greizer

Seniorenheime und Kliniken zu Virenschleudern.

Inzwischen entfällt auf sie die Hälfte der Fälle

im Kreis. Die 37 verstorbenen Menschen waren

zwischen 67 und 98 Jahre alt. Alle hätten teils

schwere Vorerkrankungen gehabt, sagt die

Landrätin. Sie wolle nichts verharmlosen, sagt

sie, »aber wir wissen ja nicht, ob die Leute mit

oder wegen des Virus gestorben sind«.

Obduktionen seien nicht durchgeführt worden. In

Greiz hat es gedauert, bis an den kritischen

Orten breit getestet wurde. Erst Anfang Mai fand

der erste Massentest statt – nach Verzögerungen,

in die etliche Behörden verwickelt waren. (...).

Die Ergebnisse haben die Greizer Statistik

weiter in die Höhe getrieben."

(Die Zeit,

12.05.2020)

|

Die Reaktion

der Landrätin, die die hohe Zahl von Toten zu verharmlosen

versucht, kann angesichts der desolaten Lage in ihrem Landkreis

kaum verwundern. Greiz führt die Liste der Toten pro 100.000

Einwohner in Ostdeutschland am 1. August mit weitem Abstand vor weiteren

thüringischen Landkreisen an. Dies ist aus der folgenden Tabelle

ersichtlich:

|

Rang |

Bundesland |

Kreis |

Einwohnerzahl |

Tote |

Tote/100T |

|

1 |

Thüringen |

Greiz (Landkreis) |

98.159 |

48 |

48,90 |

|

2 |

Thüringen |

Sonneberg (Landkreis) |

56.196 |

22 |

39,15 |

|

3 |

Thüringen |

Gera (kreisfreie Stadt)) |

94.152 |

22 |

23,37 |

|

4 |

Thüringen |

Gotha (Landkreis) |

135.452 |

30 |

22,15 |

|

5 |

Brandenburg |

Potsdam-Mittelmark (Landkreis) |

214.664 |

38 |

17,70 |

|

6 |

Sachsen |

Zwickau (Landkreis) |

317.531 |

52 |

16,38 |

|

7 |

Brandenburg |

Barnim (Landkreis) |

182.760 |

29 |

15,87 |

|

8 |

Thüringen |

Saale-Orla-Kreis (Landkreis) |

80.868 |

12 |

14,84 |

|

9 |

Sachsen |

Erzgebirgskreis (Landkreis) |

337.696 |

43 |

12,73 |

|

10 |

Sachsen |

Vogtlandkreis (Landkreis) |

227.796 |

22 |

9,66 |

Der Landkreis

Greiz gehört auch deutschlandweit zur Spitzengruppe der 30

Landkreise mit den meisten Toten pro 100.000 Einwohner. Seit dem

Zeitungsartikel, der gemäß der Meldung des Kreisgesundheitsamts

dem Stand vom 9. Mai entspricht, sind weitere 11 Tote im

Landkreis hinzu gekommen. Der letzte Tote starb jedoch bereits

am 16. Juni. Seitdem hat der Kreis keinen weiteren Toten mehr

gemeldet. Ob dies nur die Ruhe vor dem nächsten Sturm ist, wird

sich zeigen müssen. Genau 2 Monate später führt der Landkreis

nämlich wieder die 7-Tage-Inzidenz-Rangliste des Bundeslandes

an. Diese liegt zwar erst bei niedrigen 8,2, was sich aber

schnell ändern könnte.

Die

simple Formel "Wer viel testet, der findet auch viel"

ist nur scheinbar stimmig, denn sie hängt

maßgeblich mit der jeweiligen Teststrategie zusammen. Dass in

Thüringen - gemessen an der Bevölkerungszahl - sehr viele Opfer

im Vergleich mit anderen ostdeutschen Bundesländern zu beklagen

sind, das ist eine Frage, die in einem eigenen Beitrag erörtert

werden soll. Hier soll dagegen ein Vergleich mit dem Landkreis

Sonneberg erfolgen, um zu zeigen, dass es gravierende

Unterschiede hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit der

Landkreise gibt.

Während der Landkreis Greiz eine restriktive

Öffentlichkeitsarbeit betreibt: lediglich Veröffentlichung der

Anzahl der Toten in den nicht einmal täglichen Meldungen zur

Lage des Kreises. Dagegen geht der Landkreis Sonneberg offensiv

mit der eigenen Lage um: Täglich wird diese anhand der

Veränderung der 7-Tage-Inzidenzen beschrieben und zu den

Verstorbenen gibt es Altersangaben und Hinweise zu

Besonderheiten. Durch die Angabe der Inzidenzen lassen sich

damit die Unterschiede der Verläufe zwischen Kreis, Land und

Robert-Koch-Institut erkennen. Bekanntlich sollte der

Schwellwert die Überlastung der Kreisgesundheitsämter anzeigen.

Doch die Medien greifen meist nur auf die Zahlen des RKI zurück,

obwohl diese Zahlen dem Arbeitsanfall in den Kreisen nicht gerecht

werden. Das folgende Schaubild zeigt die unterschiedlichen

Entwicklungen der 7-Tage-Inzidenzen:

Es wird

deutlich, dass die Höchstwerte der 7-Tage-Inzidenzen, die vom

Robert-Koch-Institut und der thüringischen Landesmeldestelle

gemeldet werden,

weit unter jenen Werten liegen, die auf der Ebene des

Kreisgesundheitsamtes die Kontaktnachverfolgung bestimmen.

Während RKI und LGA nur an 5 Tagen eine Überschreitung der

Obergrenze melden, wird vom Kreisgesundheitsamt die

Überschreitung an 15 Tagen gemeldet. RKI/LGA sehen den

Höchststand bei 64,1 (Stand: 11.05.). Das KGA dagegen bei 75,3

(Stand: 12.05.).

Wie lassen

sich diese Unterschiede erklären? Da ist zum einen, dass RKI und

LGA mit dem Bevölkerungsstand vom 31.12.2018 (56.196 Einwohner)

rechnen, während das KGA mit dem Bevölkerungstand vom 30.06.2019

(58.076 Einwohner) rechnet. Der Landkreis Sonneberg gehört zu

den wachsenden Landkreisen, sodass sich eine Zunahme von 1.880

Menschen ergibt. Nimmt man die Annahmen der Politik ernst, d.h.

5 Leute für 20.000 Einwohner, dann würde das umgerechnet

bedeuten, dass aufgrund des Bevölkerungswachstums fast eine

Halbtagskraft notwenig ist, um den normalen Mehrbedarf zu

schaffen.

Je höher die

7-Tage-Inzidenzen steigen, desto stärker wirkt sich der

Unterschied jedoch aus. Bis zu einer Inzidenz von ca. 25 ergibt

sich kein Unterschied. Bei rund 25 - 70 ist es ein Fall. Darüber

sind es schon zwei Fälle. Beim Höchststand von 75,3 bedeutet dies, dass das KGA von 44 Fällen spricht, während RKI/LGA nur 42 Fälle

annehmen. Die Obergrenze in Sonneberg liegt also je Berechnung

bei 28 oder 29 Fällen. Inzwischen liegen für die thüringischen

Landkreise die Bevölkerungszahlen für den 31.12.2019 vor.

Danach ist der Kreis auf 57.717 Einwohner geschrumpft. Dennoch

stimmen die Zahlen des KGA weiterhin, jedoch ist die Zunahme auf

1.521 zurückgegangen. Erst bei Veröffentlichung der Zahlen für

Mai/Juni 2020 wissen wir, welche Berechnung der heutigen

Wirklichkeit am nächsten kommt.

Nimmt man die

Differenz der Höchstwerte, dann ergibt sich selbst bei gleicher

Berechnung eine Differenz von 4 Fällen. Diese Differenz ist dem

Meldeverhalten und den Eigenarten der 7-Tage-Inzidenz

geschuldet. Kommen wir noch einmal auf die Greizer Landrätin und

den Zeitungsartikel zurück. Dort heißt es:

|

Eine Landrätin stellt die Vertrauensfrage

"Schon Anfang

Mai, beim ersten Massentest, hat die Landrätin

sich deshalb Sorgen gemacht. Bund und Länder

haben sich auf den Grenzwert von 50 Infektionen

geeinigt, als die Tests in Greiz gerade liefen.

»Rein theoretisch hätte ich auch sagen können,

wir testen nicht sechs Pflegeheime auf einmal,

sondern nur drei in einer Woche und die nächsten

drei in der anderen Woche, dann hätte es das

Ergebnis vielleicht halbiert.« Aber solche

Zahlenspiele, fügt sie schnell hinzu, seien

nicht Teil der Lösung. »Nur um eine Statistik

schönzumachen, das ist ja nicht Sinn der

Sache.«"

(Die Zeit,

12.05.2020)

|

Die Landrätin

legt hier den Akzent auf jene Verzögerungen, die durch den

Zeitpunkt der Testung entstehen. Doch das ist nur eine

Möglichkeit, um die Statistik besser aussehen zu lassen. Und es

braucht nicht einmal Absicht dahinter zu stehen, sondern

Verzerrungen entstehen bereits aufgrund der Arbeitsbedingungen

bei den Kreisgesundheitsämtern, den Meldewegen und den

Arbeitsweisen der Landesgesundheitsämter. Es gibt eine Vielzahl

von Faktoren, die hier zusammenwirken und die Verzerrungen

bewirken.

Exkurs:

Was bedeutet es, wenn von einer 7-Tage-Inzidenz gesprochen

wird?

Das Prinzip

der 7-Tage-Inzidenz ist im Grunde einfach, wenn man es

oberflächlich betrachtet: Jeden Tag fallen die Fälle eines Tages

aus der Berechnung heraus, während die Fälle des aktuellen Tages

hinzu kommen. Jeden Tag erfolgt dieses Spiel dann von Neuem. Doch was

einfach aussieht ist es nicht, weil die Sache in der Realität

ganz anders aussieht.

Das Landesgesundheitszentrum (LZG) in

Nordrhein-Westfalen (NRW) veröffentlichte bis vor kurzem die

Zahlen des Vortages, die in die Inzidenzberechnung einfliesen,

lediglich von Montag bis Freitag. Seit 8. August aber auch

am Wochenende. Dadurch können anhand der Veröffentlichung, die

dem Datenstand des RKI entspricht, diejenigen Fälle ermittelt

werden, die jeweils am ersten Tag in die Inzidenzen (Fallzahlen) eingeflossen

sind. Im Idealfall müsste dann die 7-Tage-Inzidenz identisch

sein mit der Summe der jeweiligen Tagesmeldungen. In der Regel

ist das aber nicht der Fall, sondern die Ausnahme. Beispielhaft soll

das an der 7-Tage-Inzidenz des 14. August gezeigt werden.

Am 14. August

meldete das RKI/LZG für NRW 2.571 Fälle, die bei der

7-Tage-Inzidenz berücksichtigt wurden. Nimmt man jedoch die

Fälle zur Hand, die am 7. August, am 8. August, am 9. August, am

10. August, am 11. August, am 12. August, und am 13. August

berücksichtigt wurden, dann ergeben sich nur 1.928 Fälle. Das

sind 643 Fälle weniger als die von RKI/LZG angegeben 2.571

Fälle, aus denen sich die Inzidenz vom 14. August tatsächlich

zusammensetzt. Wie kann das sein?

In der

Realität werden Neuinfektionen selten alle am selben Tag

gemeldet, an dem das Kreisgesundheitsamt über einen Positivfall

informiert wurde, sondern oftmals erst später. Was aber heißt

das? Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ist in 53 Landkreise

gegliedert. Am 14. August stimmten in nur 7 Landkreisen beide

Zahlen überein, d.h. alle gemeldeten Fälle flossen am ersten Tag

in den 7-Tage-Wert vom 14. August ein. In 46 Landkreisen gab es

stattdessen Nachmeldungen oder es wurden Fälle aus den

unterschiedlichsten Gründen wieder gelöscht. Die Gründe sind der

Veröffentlichung nicht zu entnehmen, jedoch lassen sich

Rückschlüsse ziehen.

In der

kreisfreien Stadt Köln wurden am 14. August 149 Fälle für die

7-Tage-Inzidenz berücksichtigt. Jeweils am ersten Tag gemeldet

wurden lediglich 35 Fälle. Die Mehrzahl der Fälle, nämlich 114,

flossen nicht jeweils am Tag des Meldedatums ein, sondern

später. Auch der umgekehrte Fall ist möglich. In der kreisfreien

Stadt Essen wurden 108 Fälle jeweils am Tag des Meldedatums

übermittelt. In die 7-Tage-Inzidenz gingen dann jedoch nur 104

Fälle ein. Es fanden also innerhalb der 7-Tagesfrist Löschungen

statt. Löschungen und Nachmeldungen können sich auf 6 Tage

verteilen, weshalb das ganze Ausmaß von Revisionen auch durch

die Veröffentlichung des LZG nicht sichtbar wird. Es sollte

jedoch klar werden, dass mit dem Begriff der

Kontaktnachverfolgung nicht die ganze Arbeit der

Gesundheitsämter beschrieben ist. Je undurchsichtiger das

Ausbruchsgeschehen ist, desto schwieriger ist die

Kontaktnachverfolgung. Möglicherweise stimmen die Angaben zum

Wohnort nicht oder ein Umzug wurde nicht gemeldet. Auch können

die Angaben auf Kontaktdatenlisten unleserlich oder falsch sein.

In den Ferienzeiten ist so mancher auch nicht erreichbar, weil

in Urlaub. Damit sind nur einige Probleme genannt.

Das RKI

stellt Daten zur Verfügung, die einen größeren Teil aufklären

können.

Doch auch diese Daten haben große Lücken, weil Nachmeldungen und

Löschungen auch nach langen Zeiträumen erfolgen können. Dies nur

zur Information. Das bayerische Landesamt für Gesundheit und

Lebensmittelsicherheit (LGL) erklärt uns die Sache auf seiner

Seite folgendermaßen:

|

Übersicht der Fallzahlen von Coronavirusinfektionen in

Bayern

"Die

7-Tage-Inzidenz bildet die Fälle der letzten

sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Zur

Berechnung wird der Datenstand von 08:00 Uhr des

Aktualisierungstages verwendet. Bei den Fällen

der letzten sieben Tage handelt es sich um die

aufsummierten Fälle mit Meldedatum der letzten

sieben Tage sowie Fallmeldungen, die mit

Meldedatum des Aktualisierungstages bis 08:00

Uhr eingegangen sind. Das Meldedatum entspricht

dem Datum, an dem das Gesundheitsamt vor Ort

Kenntnis von einem positiven Laborbefund

erhalten hat. Dieses Meldedatum entspricht nicht

immer dem Datum, an dem das LGL einen Fall

erstmals berichtet. Daher kann die

7-Tage-Inzidenz nicht über die Aufsummierung der

jeweils neu berichteten Fälle der vergangenen

Tage berechnet werden. Zu beachten ist in diesem

Zusammenhang auch, dass sich Fallzahlen

rückwirkend ändern können (z. B. durch

Qualitätskontrollen oder Nachmeldungen)."

(LGL,

15.08.2020)

|

Unter den

Begriff "Qualitätskontrolle" fallen die Löschungen. Am 15.

August meldete das LGL z.B. 230 "Neuinfektionen". Diese

bestanden aus 163 "neu berichtete aktuelle Fälle seit der

letzten Aktualisierung", aus 70 Nachmeldungen und aus 3

Löschungen.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die

7-Tage-Inzidenzen, die das RKI veröffentlicht, den

Arbeitsaufwand in den Kreisgesundheitsämter nicht angemessen

abbilden kann. Je größer ein Ausbruch, desto weniger wird das

Geschehen auf der Ebene der Kontaktnachverfolgung abgebildet.

Und die Kontaktnachverfolgung ist nur ein Teil der Arbeit, die

das Gesundheitsamt zu leisten hat. Am Beispiel eines der größten

Ausbrüche in Deutschland soll dies gezeigt werden.

Der Fall

Gütersloh und was daraus für die Aussagekraft der

7-Tage-Inzidenz zu lernen ist

Kein Fall

erregte in letzter Zeit mehr mediale Aufmerksamkeit als der

Ausbruch bei der Firma Tönnies. Schlachthöfe und die

Fleischverarbeitungsbranche waren zwar schon länger durch die

Pandemie in den Blickpunkt geraten, aber kein Ausbruch hatte

jene Dimensionen wie der Fall Tönnies. Mit den Kreisen Gütersloh

und Warendorf waren gleich zwei Kreise vom bisher einzigen

Lockdown nach Einführung der Obergrenze betroffen, auch wenn die Beschränkungen milder

ausfielen als im März. Im nachfolgenden Schaubild ist das

Ausbruchsgeschehen anhand drei verschiedener Quellen zu sehen:

Die

7-Tage-Inzidenzen stammen zum einen von den täglichen

Situationsberichten des Robert-Koch-Instituts. Diese sind

identisch mit den täglichen Meldungen des Landesgesundheitsamtes

von Nordrhein-Westfalen. Zum Zweiten gab das Kreisgesundheitsamt

in seinen Pressemeldungen ebenfalls täglich die Inzidenzwerte

an, die dem Dashboard des KGA entnommen wurden. Die

Aktualisierung erfolgte wie beim RKI zum gleichen Zeitpunkt (0:00

Uhr).

Mit rund

einem Monat Abstand sieht dann jedoch das Ausbruchsgeschehen

wiederum anders aus. Das LZG veröffentlicht diese Werte täglich

für den Pandemieverlauf in Nordrhein-Westfalen. Es zeigt sich,

dass die Inzidenzen, die das RKI täglich meldet, in der akuten

Phase eines Ausbruchs zum einen zeitlich und zum anderen

wertemäßig weit von der Realität des Arbeitsaufwandes im

Kreisgesundheitsamt entfernt sind. Gemäß RKI wurde die

Obergrenze erst am 19.06. (94,2 - was 343 Fällen entspricht)

überschritten. Auch das KGA selbst sah die Obergrenze erst am

19.06. (71,1 - 259 Fälle) überschritten, weil die Eingabe ins

elektronische System nicht hinterher kam. Dagegen zeigt sich nach

Aufarbeitung der Fallzahlen zum Zeitpunkt 18.05., dass die

Fallzahlen am 16.06. bereits knapp unterhalb der

Obergrenze lagen (45,6 - 166 Fälle) und am 17.06. mit 154,6 (563

Fälle) die Obergrenze weit überschritten wurde. Woher kommen diese

Differenzen?

Die ersten

drei Positivfälle bei Tönnies wurden bereits am 15. Mai

gemeldet. Am 18. Mai kam ein weiterer Fall hinzu. Doch erst als

am 27. Mai 19 Fälle durch das Unternehmen gemeldet wurden, lief

die Testmaschinerie der Behörden endlich an. Es dauerte dann aber noch

bis zum 16. Juni, also fast 3 Wochen, bis dann tatsächlich mit

Reihentestungen der Belegschaft begonnen wurde. Die

Pressemitteilung des Kreises Gütersloh versuchte noch am 15.

Juni das Ausbruchsgeschehen folgendermaßen herunterzuspielen:

|

48 Neuinfektionen übers Wochenende

"Von den 48

Neuinfektionen stehen 46 in direktem

Zusammenhang mit dem Schlachtbetrieb Tönnies.

»Das Unternehmen Tönnies und seine

Werkvertragsnehmer tragen als Arbeitgeber eine

außerordentlich große Verantwortung, dass es im

Kreis Gütersloh nicht wieder zu einem Anstieg

der Infektionen in der Bevölkerung kommt. Die

Infektionszahlen müssen wieder sinken! Und wenn

die bisherigen Maßnahmen nicht gereicht haben,

müssen weitere ergriffen werden!«, erklärte

Krisenstabsleiter Thomas Kuhlbusch (Kreis

Gütersloh). »Deshalb stehen wir mit dem Land,

insbesondere der für den Arbeitsschutz

zuständigen Bezirksregierung Detmold und dem

Unternehmen Tönnies in engem Kontakt.«

In den vergangenen 7 Tagen waren im Kreis

Gütersloh 94 Neuinfektionen zu verzeichnen. Der

Anstieg in den vergangenen Tagen beruht ganz

überwiegend auf Neuinfektionen von Personen, die

bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück tätig sind. Die

Zahl der Neuinfektionen innerhalb der letzten

sieben Tage ist deshalb von Interesse, weil sich

Bund und Länder darauf verständigt haben, dass

ab einer Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000

Einwohner geprüft werden soll, ob in dem

betroffenen Kreis oder der kreisfreien Stadt

wieder kontaktbeschränkende Maßnahmen getroffen

werden sollen. Diese Schwelle wäre im Kreis

Gütersloh bei 182 Neuinfizierten innerhalb von 7

Tagen erreicht. Ein Automatismus setzt dann

jedoch nicht ein. Der Blick auf die Praxis in